.

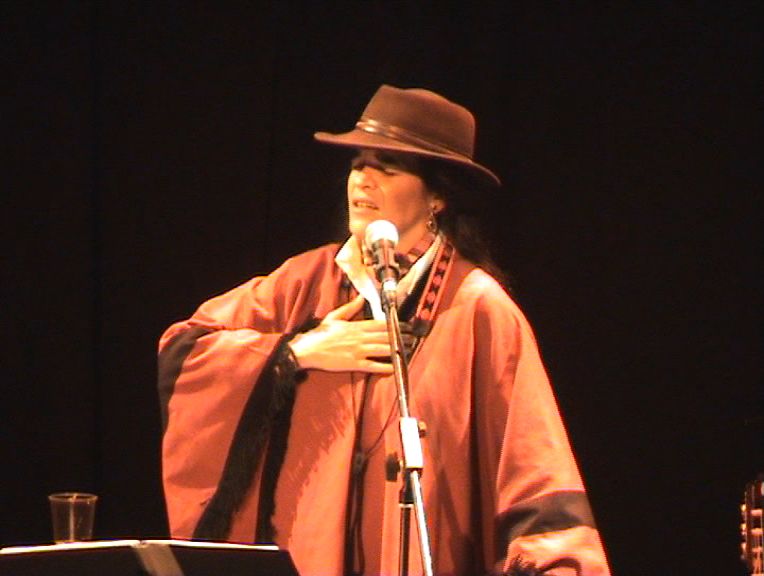

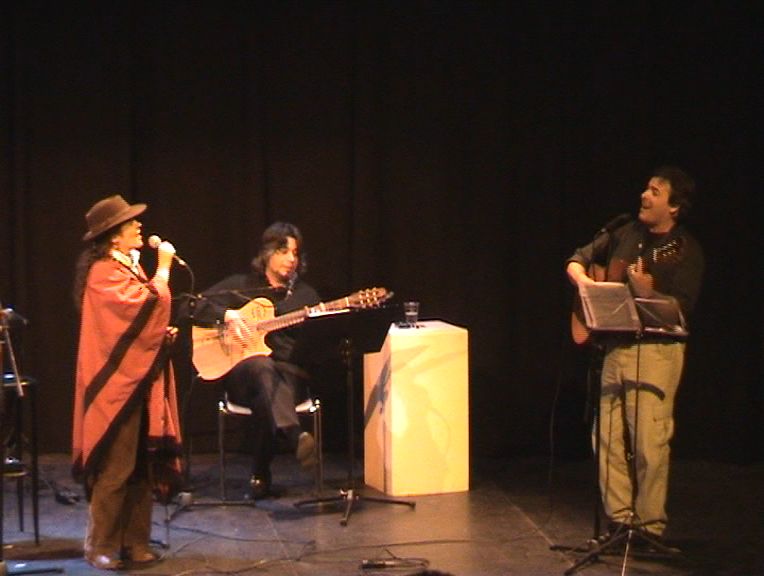

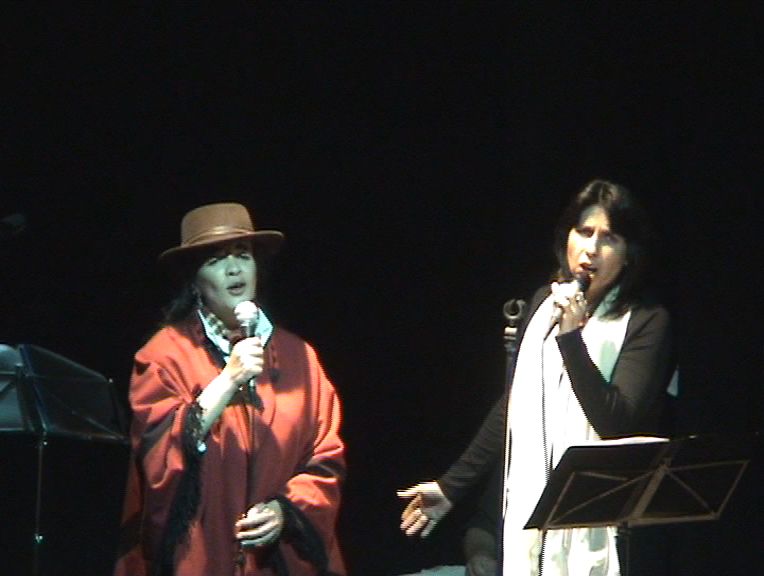

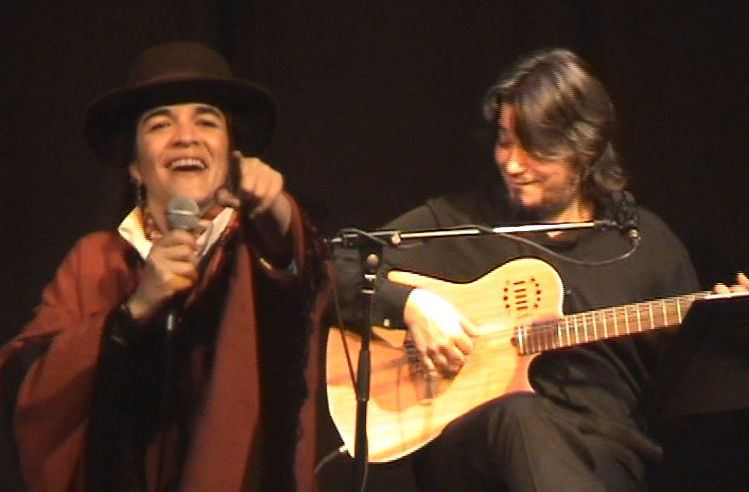

En julio de 2003 recibí una cinta de casete. Varias cintas de casete. Una de ellas, con la misma caligrafía exquisita de todas, rezaba: "Eduardo Falú".

Varios amigos me habían mencionado ese nombre, y todos, con su acento escrito me habían hecho llegar la misma consigna: "Vos tenés que escucharlo a Falú". Así que Picotto me lo presentó como su compadre, y Chafallo me mandó aquella caligrafía que empezaba a sonar desde sus artísticas y delicadas sílabas negras.

Con cierta inquietud y emoción metí esa cinta en el aparato y me volví a postrar en el teclado haciendo otras cosas. Pensé prestarle atención de fondo a lo que vendría camino de mi espalda, en el aire de aquí, lejano y granadino, repleto de zumbadoras cosas pendientes que debía hacer ese mediodía.

Antes, guardé para siempre con mucho respeto y casi sagrada devoción el papel acolchado en que habían viajado tan cuidados esos tesoros desde la clara Iowa City.

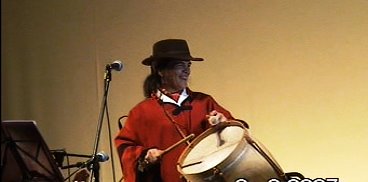

Lo que sonó unos segundos después fue lo primero que suena en este vídeo. En mi afán organizativo, yo etiqueté en mi corazón esa canción como "Tejedora belenista". Tiempo después averigüé que se llama "La catamarqueña" (M.J. Castilla; E. Falú). Sonó la virtud de una guitarra que me llevó inmediatamente a aquel empape de flamenco que viví unos meses en el Centro Andaluz de Flameco, en la gaditana Jerez de la Frontera. Melchor de Marchena se me vino al cogote y de sopetón. Veía el recuerdo de sus dedos mientras oía los primeros arpegios y acordes de Falú. Pero fue cuando él empezó a cantar cuando se me separó la ropa del cuerpo y me volví como un resorte a ver girar los pinchos de la cinta. Olvidé toda la urgencia que me tenía de espaldas a Falú. Aquella voz troncal y plañidera parecía nacer de una semilla vigorosa oculta en las entrañas de la mismísma tierra. No podía ponerle imagen a la cara del maestro, no podía averiguar si era joven o viejo, ni su estatura. Era una voz esencial. Una voz cántaro, roble, barrica de vino, bombo legüero. Era una voz de cosas primeras. De arado. Era la voz de la raíz de los árboles. El campo cantando en su rigor. Con Falú y con Marchena se me mezclaron adentro mis recuerdos de pueblo y de infancia, cuando las vacas parían terneros en mi presencia y yo veía al arado escribir sus coplas en la tierra con el fondo de la música callada que decían mis cerros intactos desde lejos.

La letra de "La catamarqueña" me alertó y me interesó el corazón. "La tierra por dentro, de tanto cantarla, me quema y mi boca quiere florecer". Esa era una imagen mía, y me llegaba desde lejos, llegada de más lejos, y había nacido antes que yo.

Cuando uno encuentra algo que lo identifica a uno, se siente hermano de inmediato. Y se siente protegido, como si lo que uno piensa hubiera encontrado cuna y regazo en otros. En aquel minuto se estableció un triángulo imborrable: Argentina, Iowa City y mi infancia andaluza se habían encontrado en el colibrí de los dedos de Falú y en su voz, y volaban y saltaban de un continente a otro, un instante como límpida golondrina y al siguiente como un potro desbocado de arcilla y sangre.

El recuerdo de este vínculo es un ciclo inevitable sobre el que tengo que escribir cada tanto. Porque esa voz y las manos que me la trajeron no las puedo olvidar, porque "por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal".

Mostrando entradas con la etiqueta Prosa poética. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Prosa poética. Mostrar todas las entradas

lunes, 21 de diciembre de 2009

Me quema y mi boca quiere florecer (IRENE)

lunes, 2 de noviembre de 2009

Malvaloca (IRENE)

.

Hace catorce años me empapé de flamenco en una tierra extraña dentro de mi propia Andalucía. Jerez de la Frontera me dio los cuatro meses más inhóspitos de mi vida y, por otra parte, fue el lugar donde más intensamente viví la soledad, esa que llama siempre al interior, a lo que se siente detrás de la piel y delante del corazón, esa carne que no es piel y que no entra en contacto con nuestro amante, y no es corazón y no late por él, y que ni siendo una ni otro, sin embargo, nos estremece y nos empuja todo el cuerpo.

El Centro Andaluz de Flamenco, durante ese tiempo inquietante (por inseguro y sereno a la vez), fue el lugar donde me bebí mis propias borracheras sin ni siquiera tomar un caldo. El ambiente era de lo más desolador: un rascacielos en las dunas del desierto. Un tremendo espacio, rico en archivos, amplias salas de baile, de proyecciones, muebles lujosos y mal gestionado, con escasa asistencia de usuarios, donde sólo iba algún gitano que otro al que nunca atendían como la educación, el derecho y el respeto obligan.

Había revistas con entrevistas a personajes de leyenda: el Borrico de Jerez, Tía Anica la Piriñaca... las arrugas de los rostros de aquellas fotos se entreveraban y confundían con las arrugas del texto de sus respuestas. La filosofía de aquella gente de mandil y garrota merecía un lugar en la Historia del pensamiento. Y allí estaba yo, con hambre de pan y oportunidades. Y con muchas ideas, muchas, muchísimas ideas para analizar todo aquello y darle rumbo. Había cientos, miles de grabaciones, y dos salas con todos los requisitos técnicos del momento a disposición de cualquiera que los demandara... A disposición de tres, en realidad, incluida yo, tal era la pésima gestión y el escaso público. Y cientos también de películas de reuniones flamencas en peñas, en festivales, en bares, en casas. Lugares que se iban llenando de sudor de cantaores y del vapor de mi propio cuerpo temblando, esa carne... ya lo he dicho.

Allí decidí que el mejor cantaor que ha nacido fue Manolo Caracol, la mejor cantaora La Niña de los Peines, y el mejor tocaor Melchor de Marchena. Lo vi todo. Lo escuché casi todo. Leí buena parte de aquellas revistas, lo nuevo y lo viejo, y esas conclusiones fueron el resultado. Allí un día, en marzo, justo cuando la primavera rompe a parir, vi por primera vez los veinte minutos que anoche recuperé. Entré desde aquella sala en la propia casa de Manolo Caracol, y llegué justo al centro de su gravedad interpretativa. Cuando la carne nombrada se estremece y entonces se manifiesta, al cantaor se le pone cara de muerte viva; o de vida que hunde las manos en la muerte, y le arranca sangre caliente y fría, y la lleva hasta el mismo timbre, hasta el mismo quejío con el que se revoluciona y vuela. Allí entendí por qué dan ganas de romperse la camisa, y pude sentir una violencia apasionada que me hacía llorar por dentro de alegría y gravedad. Aquellos archivos fueron mi amante y mi dueño, el amigo que me veía volver, el que me obligaba con sus preguntas a ver las cosas desde otras perspectivas también mías. Fueron la sed que yo tenía. Y el manantial de mis necesidades.

Allí decidí que el mejor cantaor que ha nacido fue Manolo Caracol, la mejor cantaora La Niña de los Peines, y el mejor tocaor Melchor de Marchena. Lo vi todo. Lo escuché casi todo. Leí buena parte de aquellas revistas, lo nuevo y lo viejo, y esas conclusiones fueron el resultado. Allí un día, en marzo, justo cuando la primavera rompe a parir, vi por primera vez los veinte minutos que anoche recuperé. Entré desde aquella sala en la propia casa de Manolo Caracol, y llegué justo al centro de su gravedad interpretativa. Cuando la carne nombrada se estremece y entonces se manifiesta, al cantaor se le pone cara de muerte viva; o de vida que hunde las manos en la muerte, y le arranca sangre caliente y fría, y la lleva hasta el mismo timbre, hasta el mismo quejío con el que se revoluciona y vuela. Allí entendí por qué dan ganas de romperse la camisa, y pude sentir una violencia apasionada que me hacía llorar por dentro de alegría y gravedad. Aquellos archivos fueron mi amante y mi dueño, el amigo que me veía volver, el que me obligaba con sus preguntas a ver las cosas desde otras perspectivas también mías. Fueron la sed que yo tenía. Y el manantial de mis necesidades.

Caracol ni siquiera tenía que empezar a cantar: su estampa que el tiempo deformó era el único motivo para que todo empezara a arder ("la yesca que es su sola presencia"). Los golpes a compás con el vaso sobre la mesa, y esos ojos que difícilmente se abrían mientras cantaba, la voz nacida en esa carne... Caracol cerraba los ojos y extendía corazón y pulgar tocándose las yemas, dejaba escapar solo un sonido, un ay incompleto, el segundo de voz con que se calienta el alma para arrancar momentos después con una palabra entera, y uno sabía que estaba oyendo algo imposible. El sonido en su grado más alto de la expresión. No era queja, era herida. No era pasión, era sangre.

Manolo Caracol no tenía que elegir una letra profunda: su propio modo de decirla era la hondura. Podría haber pronunciado en su cante las palabras "libreta", "formación", "arquitectura", "cuenta corriente", y entonces ellas hubieran adquirido una hondura imposible de otro modo.

A su lado, Melchor de Marchena --quien comparte con Juan Carlos Saravia, de Los Chalchaleros, el aspecto de comerciante y la capacidad sorpresiva de lo insólito-- recostaba su cabeza en la guitarra. Nunca en mi vida había visto unos dedos tocando tan lejos de las cuerdas ni una mano tan al aire y desprotegida, sin apoyos; y nunca una cara (y en ella claramente el corazón) tan cerca de las caderas cimbreñas del instrumento. Comparte también virtud con Falú: dedos en armas contra todas las fuerzas de la naturaleza. Dedos invisibles como alas de colibrí, y esa cara pegada como en un baile a la madera caliente y sonora. Parecían una pareja tocándose a la luz de una farola, desnudándose en medio de una ternura de abismo. La guitarra de Marchena era una mujer, estoy segura.

A su lado, Melchor de Marchena --quien comparte con Juan Carlos Saravia, de Los Chalchaleros, el aspecto de comerciante y la capacidad sorpresiva de lo insólito-- recostaba su cabeza en la guitarra. Nunca en mi vida había visto unos dedos tocando tan lejos de las cuerdas ni una mano tan al aire y desprotegida, sin apoyos; y nunca una cara (y en ella claramente el corazón) tan cerca de las caderas cimbreñas del instrumento. Comparte también virtud con Falú: dedos en armas contra todas las fuerzas de la naturaleza. Dedos invisibles como alas de colibrí, y esa cara pegada como en un baile a la madera caliente y sonora. Parecían una pareja tocándose a la luz de una farola, desnudándose en medio de una ternura de abismo. La guitarra de Marchena era una mujer, estoy segura.

Yo quiero decirle una cosa:

se ha muerto mi morenita,

quiero contarte yo una cosa:

que por qué mi Virgencita

m'había quitao a mí a mi Rosa

que hasta muerta era bonita.

Malvaloca,

qué bien te pega ese nombre,

quién te puso Malvaloca,

Malva porque eres mu güena

loquita porque quieres tú a un hombre

y ese hombre quiere a otra.

(Fandangos)

(La taberna, 12 de febrero de 2006)

.

El Centro Andaluz de Flamenco, durante ese tiempo inquietante (por inseguro y sereno a la vez), fue el lugar donde me bebí mis propias borracheras sin ni siquiera tomar un caldo. El ambiente era de lo más desolador: un rascacielos en las dunas del desierto. Un tremendo espacio, rico en archivos, amplias salas de baile, de proyecciones, muebles lujosos y mal gestionado, con escasa asistencia de usuarios, donde sólo iba algún gitano que otro al que nunca atendían como la educación, el derecho y el respeto obligan.

Había revistas con entrevistas a personajes de leyenda: el Borrico de Jerez, Tía Anica la Piriñaca... las arrugas de los rostros de aquellas fotos se entreveraban y confundían con las arrugas del texto de sus respuestas. La filosofía de aquella gente de mandil y garrota merecía un lugar en la Historia del pensamiento. Y allí estaba yo, con hambre de pan y oportunidades. Y con muchas ideas, muchas, muchísimas ideas para analizar todo aquello y darle rumbo. Había cientos, miles de grabaciones, y dos salas con todos los requisitos técnicos del momento a disposición de cualquiera que los demandara... A disposición de tres, en realidad, incluida yo, tal era la pésima gestión y el escaso público. Y cientos también de películas de reuniones flamencas en peñas, en festivales, en bares, en casas. Lugares que se iban llenando de sudor de cantaores y del vapor de mi propio cuerpo temblando, esa carne... ya lo he dicho.

Allí decidí que el mejor cantaor que ha nacido fue Manolo Caracol, la mejor cantaora La Niña de los Peines, y el mejor tocaor Melchor de Marchena. Lo vi todo. Lo escuché casi todo. Leí buena parte de aquellas revistas, lo nuevo y lo viejo, y esas conclusiones fueron el resultado. Allí un día, en marzo, justo cuando la primavera rompe a parir, vi por primera vez los veinte minutos que anoche recuperé. Entré desde aquella sala en la propia casa de Manolo Caracol, y llegué justo al centro de su gravedad interpretativa. Cuando la carne nombrada se estremece y entonces se manifiesta, al cantaor se le pone cara de muerte viva; o de vida que hunde las manos en la muerte, y le arranca sangre caliente y fría, y la lleva hasta el mismo timbre, hasta el mismo quejío con el que se revoluciona y vuela. Allí entendí por qué dan ganas de romperse la camisa, y pude sentir una violencia apasionada que me hacía llorar por dentro de alegría y gravedad. Aquellos archivos fueron mi amante y mi dueño, el amigo que me veía volver, el que me obligaba con sus preguntas a ver las cosas desde otras perspectivas también mías. Fueron la sed que yo tenía. Y el manantial de mis necesidades.

Allí decidí que el mejor cantaor que ha nacido fue Manolo Caracol, la mejor cantaora La Niña de los Peines, y el mejor tocaor Melchor de Marchena. Lo vi todo. Lo escuché casi todo. Leí buena parte de aquellas revistas, lo nuevo y lo viejo, y esas conclusiones fueron el resultado. Allí un día, en marzo, justo cuando la primavera rompe a parir, vi por primera vez los veinte minutos que anoche recuperé. Entré desde aquella sala en la propia casa de Manolo Caracol, y llegué justo al centro de su gravedad interpretativa. Cuando la carne nombrada se estremece y entonces se manifiesta, al cantaor se le pone cara de muerte viva; o de vida que hunde las manos en la muerte, y le arranca sangre caliente y fría, y la lleva hasta el mismo timbre, hasta el mismo quejío con el que se revoluciona y vuela. Allí entendí por qué dan ganas de romperse la camisa, y pude sentir una violencia apasionada que me hacía llorar por dentro de alegría y gravedad. Aquellos archivos fueron mi amante y mi dueño, el amigo que me veía volver, el que me obligaba con sus preguntas a ver las cosas desde otras perspectivas también mías. Fueron la sed que yo tenía. Y el manantial de mis necesidades.Caracol ni siquiera tenía que empezar a cantar: su estampa que el tiempo deformó era el único motivo para que todo empezara a arder ("la yesca que es su sola presencia"). Los golpes a compás con el vaso sobre la mesa, y esos ojos que difícilmente se abrían mientras cantaba, la voz nacida en esa carne... Caracol cerraba los ojos y extendía corazón y pulgar tocándose las yemas, dejaba escapar solo un sonido, un ay incompleto, el segundo de voz con que se calienta el alma para arrancar momentos después con una palabra entera, y uno sabía que estaba oyendo algo imposible. El sonido en su grado más alto de la expresión. No era queja, era herida. No era pasión, era sangre.

Manolo Caracol no tenía que elegir una letra profunda: su propio modo de decirla era la hondura. Podría haber pronunciado en su cante las palabras "libreta", "formación", "arquitectura", "cuenta corriente", y entonces ellas hubieran adquirido una hondura imposible de otro modo.

A su lado, Melchor de Marchena --quien comparte con Juan Carlos Saravia, de Los Chalchaleros, el aspecto de comerciante y la capacidad sorpresiva de lo insólito-- recostaba su cabeza en la guitarra. Nunca en mi vida había visto unos dedos tocando tan lejos de las cuerdas ni una mano tan al aire y desprotegida, sin apoyos; y nunca una cara (y en ella claramente el corazón) tan cerca de las caderas cimbreñas del instrumento. Comparte también virtud con Falú: dedos en armas contra todas las fuerzas de la naturaleza. Dedos invisibles como alas de colibrí, y esa cara pegada como en un baile a la madera caliente y sonora. Parecían una pareja tocándose a la luz de una farola, desnudándose en medio de una ternura de abismo. La guitarra de Marchena era una mujer, estoy segura.

A su lado, Melchor de Marchena --quien comparte con Juan Carlos Saravia, de Los Chalchaleros, el aspecto de comerciante y la capacidad sorpresiva de lo insólito-- recostaba su cabeza en la guitarra. Nunca en mi vida había visto unos dedos tocando tan lejos de las cuerdas ni una mano tan al aire y desprotegida, sin apoyos; y nunca una cara (y en ella claramente el corazón) tan cerca de las caderas cimbreñas del instrumento. Comparte también virtud con Falú: dedos en armas contra todas las fuerzas de la naturaleza. Dedos invisibles como alas de colibrí, y esa cara pegada como en un baile a la madera caliente y sonora. Parecían una pareja tocándose a la luz de una farola, desnudándose en medio de una ternura de abismo. La guitarra de Marchena era una mujer, estoy segura.Yo quiero decirle una cosa:

se ha muerto mi morenita,

quiero contarte yo una cosa:

que por qué mi Virgencita

m'había quitao a mí a mi Rosa

que hasta muerta era bonita.

Malvaloca,

qué bien te pega ese nombre,

quién te puso Malvaloca,

Malva porque eres mu güena

loquita porque quieres tú a un hombre

y ese hombre quiere a otra.

(Fandangos)

(La taberna, 12 de febrero de 2006)

.

miércoles, 18 de marzo de 2009

La López Pereyra (IRENE)

Es inútil pero vendría bien dejar de recordar, perder de un chasquido la memoria, borrar cualquier noción. Es inútil, mi bien. Sonríes detrás del cartel, acompañas mi cigarrillo al sol, dormitas, vuelves, sonríes. Levanto la vista y estás en tus cosas que me acompañan, en el recuerdo de lo que te di. Tu voz me sigue a la cocina. En los cajones hay fotos tuyas, en las libretas, en mi cartera. Tu alma está en el calor de la pluma que ya no uso, en los puntos de lectura, en mi perfume. Estás en todas partes, y en tus manos prosperan mi amor y mi vida, mientras yo doy gritos para saber si es mentira y si todo fue imposible.

Si pudiera tenerte siempre... Si levantara la vista y fuera verdad que te veo... Si volviera a la cocina y quisieras agua desde lejos... Te podría contar muchas cosas. Podé el limonero y la moreda. Arranqué la mala hierba y la tierra huele a limpio. Hay sitio ahora aquí para la primavera. En las sábanas hay claveles blancos, vino en las copas, florecillas por todas partes. Pero jamás, jamás. Es inútil. Me persigues y no estás. Y es inútil. Lloro y grito en silencio, y estoy en pleno dedicada a quererte, para nunca y para siempre.

Dicen que no me quieres. Lo dice tu mirada que falta, tu esperanza que falta, tu horizonte que falta, y las palabras y el escozor de entonces, que ya no están. Nada de eso es cierto ni razón de olvido, aunque ni tú miras ni yo vivo. Sólo puedo esconderme, buscar de llanto una espesura y esperar a que nadie me encuentre. Así, desterrada y sola, tal vez pueda apartarte, difuminarte el rostro con mis lágrimas, y luego tus ojos, esos dos lobos que me siguen y me miran. Y olvidarte.

Late ahora una noche entregada en calma por sobre las ruinas. Las afueras tiritan azules. Las estrellas tiritan intactas. Una me guía y brilla. La miro, me guía y pido, por favor, que me traiga al alma resignación. Que me traiga al alma resignación.

.

Si pudiera tenerte siempre... Si levantara la vista y fuera verdad que te veo... Si volviera a la cocina y quisieras agua desde lejos... Te podría contar muchas cosas. Podé el limonero y la moreda. Arranqué la mala hierba y la tierra huele a limpio. Hay sitio ahora aquí para la primavera. En las sábanas hay claveles blancos, vino en las copas, florecillas por todas partes. Pero jamás, jamás. Es inútil. Me persigues y no estás. Y es inútil. Lloro y grito en silencio, y estoy en pleno dedicada a quererte, para nunca y para siempre.

Dicen que no me quieres. Lo dice tu mirada que falta, tu esperanza que falta, tu horizonte que falta, y las palabras y el escozor de entonces, que ya no están. Nada de eso es cierto ni razón de olvido, aunque ni tú miras ni yo vivo. Sólo puedo esconderme, buscar de llanto una espesura y esperar a que nadie me encuentre. Así, desterrada y sola, tal vez pueda apartarte, difuminarte el rostro con mis lágrimas, y luego tus ojos, esos dos lobos que me siguen y me miran. Y olvidarte.

Late ahora una noche entregada en calma por sobre las ruinas. Las afueras tiritan azules. Las estrellas tiritan intactas. Una me guía y brilla. La miro, me guía y pido, por favor, que me traiga al alma resignación. Que me traiga al alma resignación.

.

viernes, 30 de enero de 2009

Yo tengo rimeros de libros (CHAFA-IRENE)

Y de hace tiempo; unos ocho años quizás...

Yo tengo montones de libros... en serio, montones o, mejor dicho, pilas, rimeros de libros. No digo que tenga una gran cantidad de ellos; quiero decir que a mis libros favoritos, en vez de ponerlos en anaqueles, los tengo apilados sobre el piso. Ahí están, en el piso a ambos lados de mi catre en mi dormitorio, o en mi salita de estar junto a un viejo pullo chapaco de la época de los montoneros que hace las veces de alfombra.

Yo tengo montones de libros... en serio, montones o, mejor dicho, pilas, rimeros de libros. No digo que tenga una gran cantidad de ellos; quiero decir que a mis libros favoritos, en vez de ponerlos en anaqueles, los tengo apilados sobre el piso. Ahí están, en el piso a ambos lados de mi catre en mi dormitorio, o en mi salita de estar junto a un viejo pullo chapaco de la época de los montoneros que hace las veces de alfombra.Uno sobre otro: Dickens encima de García Márquez; Cortázar debajo de una Cartografía medieval; Proust sufriendo el peso de Poesía lírica española y, a su vez, agobiando a Galeano; García Lorca en la base de la pila que forman un Bestiario, Gibbon, Woodehouse y Góngora, y que culmina con Jorge Amado, Faulkner y Machado de Asís. Hay otros, claro está, que, circunspectos y ordenados, ocupan dos anaqueles modestos cerca del televisor, pero mis cumpas, mis amigos de trasnochada, son esos que están amontonados cerca del pullo de marras, o al lao de mi mesa de luz, apilaos a ambos lados de mi cama, flanqueando e inspirando

mis sueños y pesadillas o distrayendo y aliviando mis desvelos.

Aquí, en mi querido país adoptivo, hay una suerte de frivolidad acerca de los libros; será otra consecuencia de la abundancia, pienso yo, pero la cosa es que aquí la mayoría de la gente trata a los libros como la mona. Por ahí andan los pobres libros, descuajeringados y llenitos de páginas subrayadas (¡con tinta!) o dobladas sus esquinas a guisa de señal; páginas con comentarios escritos en los márgenes y oraciones o párrafos enteros desfigurados por un área de ofensivos y ácidos colores vomitados por los condenados "highligh markers", instrumentos del demonio (perdón, pero no sé como se dirá highlighter en castellano; como muchos mentecatos que no viven aquí tienen el prurito de imitar todo de lo que se hace por estos lados, me imagino que ya usan esos malhadados "markers" para mancillar los libros en mi Lejano América y a lo mejor los llaman marcadores o algo similar e igualmente abominable). Para mí, maltratar o escribir en un libro --a menos que sea una discreta dedicatoria en la anteportada, o el apresar la memoria enamorada de una rosa entre sus páginas-- es desacralización, sacrilegio y profanidad: ¿escribir, subrayar y colorear en las páginas de un libro? ¡Válgame Dios!... ¿Doblar sus esquinas como marca?... ¿Dónde se ha visto semejante salvajismo y barbaridad? Los libros, damas y caballeros, son amigos fieles y sinceros y, como tales, merecen respeto, cariño y cuidado; y algunos de ellos que se hacen especiales compadres de cama y rancho y favoritos y sempiternos compañeros, se quedan con uno, y con uno se vuelven viejos (entre otros, yo tengo dos tomos del Quijote, Confieso que he vivido de Neruda, y un ejemplar de un Pequeño Larousse Ilustrado de tapas anaranjadas que han alcanzado ese venerable estado). Por eso, y por otras válidas razones que tienen que ver con la nostalgia y la cultura, hay que hacer todo lo posible para que estos cumpas envejezcan con dignidad y respeto, y no porque estén viejos y arrugados --y aunque fueran nuevos y flamantes-- es cosa de andar garabateando o doblando y mutilando las esquinas de sus páginas o coloreando párrafos enteros de su texto con sicodélica impertinencia y desenfado, así ellos estuvieren sobados y manoseados como una amante reiterada, o anduvieren con el lomo agobiado por el uso y las entrañas amarillentas y frágiles por la edad como su dueño y vuestro seguro servidor, en este caso.

Dicen las gentes que es muy mala educación, cuando uno es invitado y bienvenido en casa ajena, ir a atisbar en el botiquín del cuarto de baño so pretexto de responder al ineludible llamado de la madre naturaleza y con el objeto de descubrir secretillos y la esperanza de develar secretones acerca de los invitantes; yo estoy de acuerdo con eso: si uno quiere discernir la calidad moral y la entereza humana de sus anfitriones, no vaya a meter las narices al inodoro ni al botiquín del

Dicen las gentes que es muy mala educación, cuando uno es invitado y bienvenido en casa ajena, ir a atisbar en el botiquín del cuarto de baño so pretexto de responder al ineludible llamado de la madre naturaleza y con el objeto de descubrir secretillos y la esperanza de develar secretones acerca de los invitantes; yo estoy de acuerdo con eso: si uno quiere discernir la calidad moral y la entereza humana de sus anfitriones, no vaya a meter las narices al inodoro ni al botiquín delbaño pa ver los anticonceptivos, los laxantes, las ungüentos para el acné, los fijadores de dentaduras, o los frasquitos de viagra, de que se sirven sus anfitriones en su diario afán de vivir, no; además de ser un abuso de confianza y una fisgoneada censurable, es inútil porque eso

quizás nos diga algo de los hábitos digestivos y las pequeñas maculas corporales y las deficiencias eréctiles de los dueños de casa, pero no nos dice mucho acerca de sus almas. Lo más discreto, y lo socialmente aceptable, es ir a husmear por el lao de su biblioteca e investigar qué clase de libros habitan en esa casa; "por sus libros los conoceréis", digo yo, y en cuanto me abren las puertas de una casa ajena, me las arreglo pa' echar un vistazo a la biblioteca (lo mismo hago, fíjese, siempre que llego a una ciudad nueva; puedo describir con detalle las bibliotecas publicas y universitarias de varios pueblos donde viví en los últimos quince años). Un dueño de casa que dé albergue al Lazarillo de Tormes, o que comparta su lecho con Madame Bovary o Dona Flor y sus dos maridos, o su cena con Oliver Twist o David Cooperfield, o una buena

pipa de tabaco de Virginia con Huckleberry Finn, o una cerveza helada y un sándwich de jamón con queso con Philip Marlowe, no puede ser del todo malo. Por lo general, la gente que tiene cariño a la lectura, la gente que lee porque le gusta y no porque tiene que leer, también tiene

respeto por la integridad física, la presencia material --por más modesta que sea-- de un libro. Sé de dos o tres excepciones a esta observación que todavía me dejan perplejo y no entiendo cómo se puede reconciliar, cuando se trata de libros, esta dicotomía entre el aprecio por el contenido y el desprecio por el continente.

Ahora, prefiero no creer y no quiero sugerir que *toda* la gente que físicamente trata mal a los libros también maltrata a sus hijitos, destierra a gatas puerperinas después de ahogar a su camada, y no paga sus impuestos al fisco, no. Conozco alguna gente idónea y con sólidos

valores ciudadanos, padres abnegados y generosos, profesionales responsables que, a pesar de esa virtudes, tratan muy mal a sus libros; intrigante e inexplicable paradoja, pero quiero creer que esto ocurre, especialmente --y quizás exclusivamente-- aquí, donde el prosaico afán de vender tantos libros y highlighting markers como sea posible, ha hecho que la conciencia publica y común perciba los libros como objetos materiales consumibles y desechables, como muchas cosas son percibidas y presentadas en este país de almaceneros (cierta evidencia sugiere que

este desprecio por la integridad física de un libro, esta desfachatez grafica, empezó a tomar raíces en este país durante la abundancia económica y la engañosa inocencia de los años cincuenta, después de la segunda guerra mundial y durante la de Corea. El espíritu y la intención

con que los "paperbacks" fueron creados, también contribuyo a esta deplorable y bárbara costumbre).

Los que tenemos afecto y afición por los libros sabemos que ellos son como amigos de confianza, como novias, como paisajes privados y exclusivos, por eso uno debe cuidarlos con esmero y esmeradamente cuidarse y mirar bien a quien se los recomienda y con quien se los

Los que tenemos afecto y afición por los libros sabemos que ellos son como amigos de confianza, como novias, como paisajes privados y exclusivos, por eso uno debe cuidarlos con esmero y esmeradamente cuidarse y mirar bien a quien se los recomienda y con quien se loscomparte. Recomendar un libro, es decir realmente recomendar un libro de corazón, es más o menos como desnudarse por primera vez frente a una amante en ciernes, con todos los riesgos y las ventajas, con todos los fracasos y logros, con todas las alegrías y decepciones que esta

operación puede acarrear tanto para el "denude" como para la expectante pareja, este esta última vestida, desnuda o semidesnuda y en plena luz o todo a media luz, a media luz los dos. No me refiero al riesgo de que algún despiadado filisteo lo subraye, pinte o doble (y no es que no

haya bárbaros salvajes que subrayan, colorean y escriben sus entúpidos comentarios y observaciones personales en libros que ni siquiera les pertenecen. He visto sus huellas de pollinos en ejemplares que pertenecen a la biblioteca pública o universitaria, ¡qué lo parió!)

no, sino a la revelación que un libro recomendado hace acerca del recomendador; dime lo que lees y te diré quien eres, si me permiten la parafrase.

Sé que esta reverencia --algunos dirán obsesión-- que tengo por los libros me viene desde mis años changos; en mi casa los libros, como los gatos, eran ubicuos y tratados con cariño; se los encontraba en la mesa del comedor grande, sobre los topes de mármol de las mesitas de luz, en los sillones viejos del salón, en el reclinatorio de la abuela, y a pesar de eso, siempre andaban íntegros y bien cuidados, pulcros los más, y algunos viejos, prolijamente remendados y curados con una combinación de engrudo chirle de almidón de arroz, papel de seda y gasa que mi tío y mi madre cuidadosamente concertaban para ese propósito. Será, reitero, que la guita y la procaz abundancia de bienes materiales hace que aquí los libros sean tratados como lo son. Similar

destino de desprecio y olvido aguarda a los modelos viejos de computadoras, por acá: "gracias por el servicio prestado y la información proporcionada; hasta luego y ¡chau pescau!" (claro, sería absurdo, sino imposible, esperar que uno tenga una biblioteca de computadoras viejas: una especie de computeca, pero la comparación, si me la permiten, es hasta cierto punto válida y viene al caso). Pero a mí eso me tiene sin cuidado, pues estas máquinas inverosímiles, a pesar de que me causan un justificado asombro y una admiración de aborigen, no evocan, para mí,

los mejores días de mi soledad, ni las horas más doradas de mi infancia.

Bézoz a tódoz.

Publicado en La Razón (La Paz, Bolivia), el domingo 14 de marzo de 1999.

(Chafallo, 23 de abril de 2008)

Casi me avergüenzo, pero no. No, porque ya estoy acostumbrada a esta costumbre tuya de tocar los libros como a una primera novia. Y tampoco porque de nuevo tengo una ambivalencia y, por esto, me puedo poner en contra.

Ambivalencia porque, con el esmero y la virtud del texto, si en él dijeras que no hay cosa más bendita que beber vinagre con alquitrán y pelos de gato, aquí tendría un vaso ahora en vez del agua que bebo. Quiero decir que te doy la razón y que tus palabras convencen, no sólo por lo que dices sino porque la fe con que lo dices se contagia. Sin embargo, por otro lado, esa razón que te doy, te la quito en mi práctica de tiempos pasados.

Ambivalencia porque, con el esmero y la virtud del texto, si en él dijeras que no hay cosa más bendita que beber vinagre con alquitrán y pelos de gato, aquí tendría un vaso ahora en vez del agua que bebo. Quiero decir que te doy la razón y que tus palabras convencen, no sólo por lo que dices sino porque la fe con que lo dices se contagia. Sin embargo, por otro lado, esa razón que te doy, te la quito en mi práctica de tiempos pasados.Cuando los vehículos que yo manejaba eran libros, de lectura o de estudio, usaba esa práctica de subrayar y comentar con tinta. No doblaba esquinas ni utilizaba los fosforitos, como familiarmente se llaman por aquí estos rotuladores (también rotuladores, como dice Yolanda, pero fosforitos para distinguirlos de los normales). Tal vez en algún libro de estudio de mis últimos años. Por eso y porque me gustaba tener los libros originales siempre los compraba, y alguna cerveza que otra se me ha ido en comprar ediciones caras de libros de mi carrera, pero preciosos, con todos esos tipos y caligrafías desde el inicio de la escritura, los trazos cuneiformes, los jeroglíficos, los diseños de los primeros impresores... Aquí los tengo, puedo verlos, y ahora me alegro de haberlos comprado. Mis compañeros, si los conservan, los tendrán en bolsas, en el trastero de la casa de sus padres, porque los fotocopiaban enteros y los tenían así, horribles, con una encuadernación de gusano, grises y fríos, en bolsas de la Copistería Leo o cualquier otra.

Pero vayamos a los de lectura. Esos también los compré y no me gustaba prestarlos ni que me los prestaran. Escribí en ellos con tinta. Apenas tengo novelas, pero tengo muchos libros de poesía. Esos venían a mí y hubo una época que me encandilaron. Antes de complicarme la vida y de dejar de hacerlo todo exclusivamente para mí, y cuando tuve que ponerme en tren de hacer cosas para otros pues eran mi responsabilidad directa, el tiempo lo pasaba entre las clases, los bares y los libros. A veces se mezclaba todo. Neruda estaba sobre mi pupitre con su Canto general cuando estudiaba Derecho. Tardé unos 6 meses en leer ese libro. Me resultaba duro y difícil de asimilar, pero me fascinaba cada verso. O Cernuda se venía conmigo en "Las ruinas" a La tertulia. La cesta de mi moto era perfecta, pues tenía el tamaño de las páginas de los libros de poesía, que generalmente tenían el mismo tamaño. Yo anotaba cada idea, subrayaba cada fascinación, anotaba sensaciones, y relaciones entre unos y otros, que también las había. Si yo viera todas tus ediciones de Cien años de soledad (seguro que tienes más de una), no lo reconocería; cualquiera de tus ejemplares no es el libro que me marcó y que yo marqué. En ninguno está señalada al margen la enorme frase que empieza en la página 395 y acaba en la 398. Ni pondría el día concreto que leí cada tramo, primera y segunda lectura (cada tanto, dice "11·11·88 -flechita-". Si yo mirara ahora otro ejemplar que no fuera el mío, no volvería a encontrarme jamás con esto: "Los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo, le transmitiera a ello el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón".

Pero vayamos a los de lectura. Esos también los compré y no me gustaba prestarlos ni que me los prestaran. Escribí en ellos con tinta. Apenas tengo novelas, pero tengo muchos libros de poesía. Esos venían a mí y hubo una época que me encandilaron. Antes de complicarme la vida y de dejar de hacerlo todo exclusivamente para mí, y cuando tuve que ponerme en tren de hacer cosas para otros pues eran mi responsabilidad directa, el tiempo lo pasaba entre las clases, los bares y los libros. A veces se mezclaba todo. Neruda estaba sobre mi pupitre con su Canto general cuando estudiaba Derecho. Tardé unos 6 meses en leer ese libro. Me resultaba duro y difícil de asimilar, pero me fascinaba cada verso. O Cernuda se venía conmigo en "Las ruinas" a La tertulia. La cesta de mi moto era perfecta, pues tenía el tamaño de las páginas de los libros de poesía, que generalmente tenían el mismo tamaño. Yo anotaba cada idea, subrayaba cada fascinación, anotaba sensaciones, y relaciones entre unos y otros, que también las había. Si yo viera todas tus ediciones de Cien años de soledad (seguro que tienes más de una), no lo reconocería; cualquiera de tus ejemplares no es el libro que me marcó y que yo marqué. En ninguno está señalada al margen la enorme frase que empieza en la página 395 y acaba en la 398. Ni pondría el día concreto que leí cada tramo, primera y segunda lectura (cada tanto, dice "11·11·88 -flechita-". Si yo mirara ahora otro ejemplar que no fuera el mío, no volvería a encontrarme jamás con esto: "Los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo, le transmitiera a ello el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón".Ni podría leer lo que relacioné al final del libro y en su momento:

"[...] Después de la alegría viene la soledad

después de la plenitud viene la soledad

después del amor viene la soledad

ya sé que es una pobre deformación

pero lo cierto es que en ese durable minuto

uno se siente

solo en el mundo

sin asideros

sin pretextos

sin abrazos

sin rencores

sin las cosas que unen o separan

y en esa sola manera de estar solo

ni siquiera uno se apiada de uno mismo

los datos objetivos son como sigue

hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos

una frontera de palabras no dichas

entre tus labios y mis labios

y algo que brilla así de triste

entre tus ojos y mis ojos [...]"

(MARIO BENEDETTI: Poemas de otros)

"[...] Raras veces resisten dos soledades juntas las palabras [...]".

(LUIS GARCÍA MONTERO: Diario cómplice).

"[...] Y aquí, donde tantas veces vine de la vida, con una ilusión de soledad musical, fresca y olorosa, estoy mal, y tengo frío, y quiero irme, como entonces del casino, de la botica o del teatro, Platero".

(JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: Platero y yo)

Sin duda no tendría, sin esas marcas, la posibilidad de volver alguna vez a Cien años de soledad. Cierto que se pierde lo que no está subrayado y que seguro ahora marcaría pero es mi único modo de volver a estos amigos, que también los tengo, aunque pocos y muchísimos menos que tú y que cualquiera de esta taberna. Pero todos los que he leído, absolutamente todos, están marcados. No sé leer sin subrayar, sin hacer glosas al margen, sin poner el significado de palabras que no conocía. Muchas veces volver sobre mis libros y leer lo escrito o resaltado hace 5, 10, 20 años, me enseña más y me trae más recuerdos que si cojo el mismo título pero diferente ejemplar. Y me trae recuerdos no sólo del libro sino de mí misma y de quien yo era hace 20 años en este caso.

Lo siento, Chafa.

Besos de ésta, una maltratadora maleducada incorregible (aunque ya no leo y, viéndole el lado bueno, eso quiere decir que de alguna manera me he corregido).

(Irene, 23 de abril de 2008)

.

martes, 25 de noviembre de 2008

Una gallina bataraza (CHAFA)

.

Con tanta gallina picoteando por la Taberna, a mí se me vino a la memoria un domingo de gallinas o, más bien, de gallo, allá en Arkansas, cuando yo daba clases en un pequeño college privado en un pueblito perdido entre las montañas y los pinos. Creo que fue el 1997 esto. Abusando de su paciencia se los endilgo más que todo por traer de vuelta a mi gallo y mi bataraza. Y buen finde y un plácido Yom Kippur, a quien corresponda.

El departamento donde vivo está en un barrio prolijamente acicalado y realmente bonito; muchas de las casas datan de la segunda mitad del siglo XIX y algunas de antes de la Guerra Civil, "ante bellum" que le dicen. En mis caminatas matinales me entretengo, más bien me deleito viendo cómo los primeros rayos del sol iluminan las cornisas y las celosías reticuladas, encienden los biselados cristales multicolores de las amplias ventanas de las salas de estar y se derraman como agua entre las molduras de los frisos, los ataires y los alféizares de las ventanitas de gablete de la planta alta. Las proverbiales verjas blancas rodean jardines sombreados por árboles venerables y con el césped perfectamente cortado e inmarcesiblemente verde. Aquí todo es pulcro y bien cuidado; los visillos detrás de los cristales desde donde una viejita me atisba, sospechosa, pasar por su vereda; las bancas de madera que se mecen levemente colgadas por cadenas al cielo raso de los porches; las baldosas que, como saltanas* sobre el césped, conducen desde la puertita de la verja hasta las escaleras de la puerta principal; la vía pavimentada que une el garaje con la calle, y hasta la infaltable bandera norteamericana (y otras que empecé a ver hace unos años atrás y que muestran zanahorias o tulipanes gigantes, gatos, ositos y otras imágenes consideradas monas y simpáticas) proclaman una armonía y un bienestar de clase media a la "Norman Rockwell" e inherentemente estadounidense. Las calles de esta vecindad son umbrosas, amplias y, a esa hora crepuscular de la mañana, solitarias y plácidas en su cuadriculado silencio de adoquines. Sólo ardillas, pajaritos y palomas sacuden las alas, las colas y las hojas para deshacerse de los restos de la noche y de lo que queda de la luna veraniega; dos o tres veces vi a un gato trasnochador y atorrante acechando, desde un banquillo de piedra, los afanes y acicales tempraneros de un cardenal alborotado. Los domingos por la mañana como hoy, el rollo del periódico es el único detalle desprevenido en los porches, hasta que alguien en bata de baño o en piyamas y jarro de café en mano, sale, lo recoge, lo mete a su casa y restablece la armonía entre la arquitectura y la natura. Por donde se mire hay casas, árboles, verjitas, jardines; no se ven letreros impertinentes, ni tiendas en islas de cemento, ni máquinas de vender soda, ni automóviles estacionados a lo largo de las calles y al borde de las veredas. Ah… una iglesia episcopal, espigada, alta y elegante, de ladrillo naranja y ventanales blancos se yergue y oculta, entre la arboleda y el vicariato, una playita de estacionamiento para sus feligreses.

Si uno camina unas siete cuadras al norte bajo los árboles frondosos y hospitalarios, y después tuerce a la derecha hacia el viejo "downtown", se encuentra con una veredita de baldosas desiguales atosigadas por la grama, y una estación de nafta abandonada de ventanas tuertas y paredes descascaradas que conoció otras mañanas domingueras de café, periódico y tertulia; todavía le quedan dos bombas de nafta de esas que parecen faroles, y un letrero ovalado, rojo, verde y blanco, donde apenas se disciernen las cuatro letras de "ESSO". Un poquito más allá, después de unas paredes gastadas e indiferentes y desafiando el asedio de la grama, el signo aritmético de "igual" de un par de rieles abandonados y truncos, paradójicamente, lo lleva a uno a la desigualdad y a la miseria del barrio negro. Ésta no es una miseria de gueto urbano; este es un pueblito pequeño y mayormente rural, y el barrio negro refleja estas características. Las casitas son de madera, desvencijadas, con visillos de cotense, de arpillera u otra tela burda; los porchecitos desnivelados parecen que se desnivelan aún más con el peso de sillones cojos y destripados, y en sus patios o huertillos –que no se los puede llamar jardines en el sentido estricto— crecen, en democrática comunidad, geranios, girasoles, unas chacritas enclenques, tomates, calabacines, y pepinos lozanos y saludables. Una llanta que hace las veces de macetero o de columpio, rebalsa de florecitas proletarias –nada de rosales ni de jazmines por acá— o cuelga de la rama de un árbol y, en vez de banderas patrióticas o bacanas, aquí se enarbolan ropas requetelavadas y viejas que agobian una cuerda que hace panza, y proclaman la pobreza de los que las visten y las ensucian. Latas achatadas, botellas vacías, esqueletos de catres herrumbrados y otros cachivaches, completan el decorado y refuerzan el cliché. Es fácil, para los que no viven allí y no sufren la pobreza ni la discriminación, atribuirles a estas condiciones una especie de paz rural, un estado de inocencia bucólica o pastoral donde todos, como Huckleberry Finn, con su pipa de marlo y su caña de pescar, viven contentos y descalzos en armónico concierto con la naturaleza. Parece que la pobreza rural es menos cruel que la pobreza urbana. La ciudad es despiadada o indiferente y, al fin y al cabo, nadie –o pocos— que viva en los guetos de Nueva York, Filadelfia o Chicago, piensa mucho o tiene tiempo u oportunidad para tomates, girasoles y columpios de llanta.

Bien; hace unos tres domingos que, durante una de mis caminatas, descubrí el barrio negro que aquí es pequeño (unas cuatro o cinco manzanas), inconspicuo y “lejos del mundanal rüido”. Yo pensé que me había encontrao con él de casualidad mientras caminaba bajo los robles y los olmos medio distraído y envidiando a las ardillas y a las palomas, pero después me di cuenta de que la casualidad no es sino otro de los nombres y las ropas con que se disfraza el destino; algo me llevó para allá, algo me condujo a dar la vuelta a la esquina, a continuar por la estación de nafta y, finalmente, a pasar por el “igual” de los rieles truncados al otro lado de la inecuación. Una vez allí, caminé paseando por las casitas que les digo, unas más viejas que las otras, otras más atiborradas de cachivaches que de plantas. Ahí se ven coches viejos y nuevos, como abandonados al lado de las casas, o estacionados sin cuidado en las calles sin veredas... Una de esas calles se eleva en una lomita suave y, luego, desciende a una especie de cañadita y a unas casas con árboles grandes y huertitos pequeños y, después de correr unas tres o cuatro cuadras, desemboca humildemente en el centro del pueblo o “downtown”. Bajando la cuestita como media cuadra más o menos se ven con más detalle los tomates, los chacrales y los muladarcitos. Estaba yo al pie de la cuesta, depués de trastornar la loma observando esas cosas con curiosidad y con cierto reconocimiento o inconsciente sentimiento de ‘deja vu’, cuando de pronto y si esperármelo, del lao de mi nuca y oculto en los matorrales de una casa, ¡escuché cantar un gallo! ¡Un gallo man! ¡Vive Dios… Yo sé que para muchos de ustedes ese canto ha de ser rutinario, cotidiano, ordinario… Pero para mí que, hace años, lustros, décadas que no escucho un gallo “en vivo y en directo”, este canto fue una revelación y un anuncio comparable a la angélica trompeta del Juicio Final!... Es curioso cómo cierto sonido o sabor u olor o imagen nos arranca sensaciones que, por falta de uso u ocasión, estuvieron dormidas por años en el fondo del corazón. A mí el canto de este gallo madrugador e invisible me arrancó una mezcla de alegría y vergüenza, de curiosidad y pena, de familiaridad y temor… qué sé yo, algo así como lo que sentíamos al ver a la noviecita primera, al otro día, después del primer beso. Algo así. Inmediatamente empecé a rumbiar al gallo esperando que me orientara con su canto; me volví en mis pasos hasta que llegué a la esquina, la agarré por una calle que me parecía la del gallo y, después de media cuadra más o menos, pasé un cerco de madera chueca y apolillada y ¡oh… maravilla!... No, no estaba el gallo, no, pero en un campito despejado, bajo un árbol grande y cerca de unas canastas y lo que parecía un galponcito en miniatura, había cuatro hermosas gallinas verdaderas y honestas, picoteando y escarbando la tierra como sabían hacer las gallinas de mis pagos y como hacen –ahora lo sé— todas las gallinas del universo si se les da la oportunidad y la libertad correspondientes. Dos giras, una canela y una bataraza, caminando lentamente entre escarbes y sacudiendo la cabeza o torciendo el pescuezo para ver mejor las vainitas que buscan y comen las gallinas. Enseguida, de no sé dónde (yo estaba absorto con las gallinas) apareció el gallo, giro también, alto, elegante, bien plantao, con su metálico plumaje de oricobre chispeando en su pecho de obsidiana; un gallo taita y guapón. Me vio, aleteó un poco, estiró el cogote y me regaló un hermoso canto, clarito como cristal, transparente y así de reluciente y fino. Parece que el aleteo y el canto despertaron a un perro que había estao durmiendo bajo el árbol y que yo no había visto antes; era un choco pardo, lanudo y chicón, amarrao al árbol con una soga larga y flecosa. El perro se incorporó, se estiró un poco, me miró medio soñoliento por unos dos o tres segundos, y decidió ladrar sin ganas y sólo por cumplir con su obligación con el Estatuto y Protocolo Internacional del Perro... Lo lindo de todo esto es que, por esos mágicos instantes, ese domingo de mañanita un lotecito en un pequeño pueblo de los Estados Unidos de América, se convirtió en un pedazo de mi infancia y de mi pago. El árbol −que sería un roble, no sé− se me llenó de las flores moradas del jacarandá, las florecitas del enmarañado traspatio se volvieron campánulas, tacones, pananas y verbenas, y el perro, el gallo y las gallinas se volvieron esenciales, elementales, eternos, universales, exactamente como los que conocí y como los que ese mismísimo domingo, no tengo la menor duda, andaban escarbando la tierra del pago donde nací y cobijándose bajo los mismos árboles que cobijaron mi infancia… Me quedé ahí un rato, respirando quedito y parpadeando menudo porque se me estaban humedeciendo los ojos y traía la piel como la de las gallinas que me tenían encandilado a pesar de la luminosidad de la mañana…

Una de esas calles se eleva en una lomita suave y, luego, desciende a una especie de cañadita y a unas casas con árboles grandes y huertitos pequeños y, después de correr unas tres o cuatro cuadras, desemboca humildemente en el centro del pueblo o “downtown”. Bajando la cuestita como media cuadra más o menos se ven con más detalle los tomates, los chacrales y los muladarcitos. Estaba yo al pie de la cuesta, depués de trastornar la loma observando esas cosas con curiosidad y con cierto reconocimiento o inconsciente sentimiento de ‘deja vu’, cuando de pronto y si esperármelo, del lao de mi nuca y oculto en los matorrales de una casa, ¡escuché cantar un gallo! ¡Un gallo man! ¡Vive Dios… Yo sé que para muchos de ustedes ese canto ha de ser rutinario, cotidiano, ordinario… Pero para mí que, hace años, lustros, décadas que no escucho un gallo “en vivo y en directo”, este canto fue una revelación y un anuncio comparable a la angélica trompeta del Juicio Final!... Es curioso cómo cierto sonido o sabor u olor o imagen nos arranca sensaciones que, por falta de uso u ocasión, estuvieron dormidas por años en el fondo del corazón. A mí el canto de este gallo madrugador e invisible me arrancó una mezcla de alegría y vergüenza, de curiosidad y pena, de familiaridad y temor… qué sé yo, algo así como lo que sentíamos al ver a la noviecita primera, al otro día, después del primer beso. Algo así. Inmediatamente empecé a rumbiar al gallo esperando que me orientara con su canto; me volví en mis pasos hasta que llegué a la esquina, la agarré por una calle que me parecía la del gallo y, después de media cuadra más o menos, pasé un cerco de madera chueca y apolillada y ¡oh… maravilla!... No, no estaba el gallo, no, pero en un campito despejado, bajo un árbol grande y cerca de unas canastas y lo que parecía un galponcito en miniatura, había cuatro hermosas gallinas verdaderas y honestas, picoteando y escarbando la tierra como sabían hacer las gallinas de mis pagos y como hacen –ahora lo sé— todas las gallinas del universo si se les da la oportunidad y la libertad correspondientes. Dos giras, una canela y una bataraza, caminando lentamente entre escarbes y sacudiendo la cabeza o torciendo el pescuezo para ver mejor las vainitas que buscan y comen las gallinas. Enseguida, de no sé dónde (yo estaba absorto con las gallinas) apareció el gallo, giro también, alto, elegante, bien plantao, con su metálico plumaje de oricobre chispeando en su pecho de obsidiana; un gallo taita y guapón. Me vio, aleteó un poco, estiró el cogote y me regaló un hermoso canto, clarito como cristal, transparente y así de reluciente y fino. Parece que el aleteo y el canto despertaron a un perro que había estao durmiendo bajo el árbol y que yo no había visto antes; era un choco pardo, lanudo y chicón, amarrao al árbol con una soga larga y flecosa. El perro se incorporó, se estiró un poco, me miró medio soñoliento por unos dos o tres segundos, y decidió ladrar sin ganas y sólo por cumplir con su obligación con el Estatuto y Protocolo Internacional del Perro... Lo lindo de todo esto es que, por esos mágicos instantes, ese domingo de mañanita un lotecito en un pequeño pueblo de los Estados Unidos de América, se convirtió en un pedazo de mi infancia y de mi pago. El árbol −que sería un roble, no sé− se me llenó de las flores moradas del jacarandá, las florecitas del enmarañado traspatio se volvieron campánulas, tacones, pananas y verbenas, y el perro, el gallo y las gallinas se volvieron esenciales, elementales, eternos, universales, exactamente como los que conocí y como los que ese mismísimo domingo, no tengo la menor duda, andaban escarbando la tierra del pago donde nací y cobijándose bajo los mismos árboles que cobijaron mi infancia… Me quedé ahí un rato, respirando quedito y parpadeando menudo porque se me estaban humedeciendo los ojos y traía la piel como la de las gallinas que me tenían encandilado a pesar de la luminosidad de la mañana…

Se me hizo cuesta arriba volver a la trabajada pulcritud de mi barrio, a mi departamento y a la seudo realidad de la televisión y los periódicos dominicales. Y, a pesar de que lo hago todas las mañanas desde hace años, esa mañanita de domingo en Arkansas no tuve el coraje ni las ganas de cebarme un mate. ¡Que lo parió!

* saltana. (De saltar). 1. f. NO Arg. Piedra, madera, etc., que se pone a trechos en la corriente de un río para pasar

(El Chafa, 25 de septiembre de 2004)

Con tanta gallina picoteando por la Taberna, a mí se me vino a la memoria un domingo de gallinas o, más bien, de gallo, allá en Arkansas, cuando yo daba clases en un pequeño college privado en un pueblito perdido entre las montañas y los pinos. Creo que fue el 1997 esto. Abusando de su paciencia se los endilgo más que todo por traer de vuelta a mi gallo y mi bataraza. Y buen finde y un plácido Yom Kippur, a quien corresponda.

El departamento donde vivo está en un barrio prolijamente acicalado y realmente bonito; muchas de las casas datan de la segunda mitad del siglo XIX y algunas de antes de la Guerra Civil, "ante bellum" que le dicen. En mis caminatas matinales me entretengo, más bien me deleito viendo cómo los primeros rayos del sol iluminan las cornisas y las celosías reticuladas, encienden los biselados cristales multicolores de las amplias ventanas de las salas de estar y se derraman como agua entre las molduras de los frisos, los ataires y los alféizares de las ventanitas de gablete de la planta alta. Las proverbiales verjas blancas rodean jardines sombreados por árboles venerables y con el césped perfectamente cortado e inmarcesiblemente verde. Aquí todo es pulcro y bien cuidado; los visillos detrás de los cristales desde donde una viejita me atisba, sospechosa, pasar por su vereda; las bancas de madera que se mecen levemente colgadas por cadenas al cielo raso de los porches; las baldosas que, como saltanas* sobre el césped, conducen desde la puertita de la verja hasta las escaleras de la puerta principal; la vía pavimentada que une el garaje con la calle, y hasta la infaltable bandera norteamericana (y otras que empecé a ver hace unos años atrás y que muestran zanahorias o tulipanes gigantes, gatos, ositos y otras imágenes consideradas monas y simpáticas) proclaman una armonía y un bienestar de clase media a la "Norman Rockwell" e inherentemente estadounidense. Las calles de esta vecindad son umbrosas, amplias y, a esa hora crepuscular de la mañana, solitarias y plácidas en su cuadriculado silencio de adoquines. Sólo ardillas, pajaritos y palomas sacuden las alas, las colas y las hojas para deshacerse de los restos de la noche y de lo que queda de la luna veraniega; dos o tres veces vi a un gato trasnochador y atorrante acechando, desde un banquillo de piedra, los afanes y acicales tempraneros de un cardenal alborotado. Los domingos por la mañana como hoy, el rollo del periódico es el único detalle desprevenido en los porches, hasta que alguien en bata de baño o en piyamas y jarro de café en mano, sale, lo recoge, lo mete a su casa y restablece la armonía entre la arquitectura y la natura. Por donde se mire hay casas, árboles, verjitas, jardines; no se ven letreros impertinentes, ni tiendas en islas de cemento, ni máquinas de vender soda, ni automóviles estacionados a lo largo de las calles y al borde de las veredas. Ah… una iglesia episcopal, espigada, alta y elegante, de ladrillo naranja y ventanales blancos se yergue y oculta, entre la arboleda y el vicariato, una playita de estacionamiento para sus feligreses.

Si uno camina unas siete cuadras al norte bajo los árboles frondosos y hospitalarios, y después tuerce a la derecha hacia el viejo "downtown", se encuentra con una veredita de baldosas desiguales atosigadas por la grama, y una estación de nafta abandonada de ventanas tuertas y paredes descascaradas que conoció otras mañanas domingueras de café, periódico y tertulia; todavía le quedan dos bombas de nafta de esas que parecen faroles, y un letrero ovalado, rojo, verde y blanco, donde apenas se disciernen las cuatro letras de "ESSO". Un poquito más allá, después de unas paredes gastadas e indiferentes y desafiando el asedio de la grama, el signo aritmético de "igual" de un par de rieles abandonados y truncos, paradójicamente, lo lleva a uno a la desigualdad y a la miseria del barrio negro. Ésta no es una miseria de gueto urbano; este es un pueblito pequeño y mayormente rural, y el barrio negro refleja estas características. Las casitas son de madera, desvencijadas, con visillos de cotense, de arpillera u otra tela burda; los porchecitos desnivelados parecen que se desnivelan aún más con el peso de sillones cojos y destripados, y en sus patios o huertillos –que no se los puede llamar jardines en el sentido estricto— crecen, en democrática comunidad, geranios, girasoles, unas chacritas enclenques, tomates, calabacines, y pepinos lozanos y saludables. Una llanta que hace las veces de macetero o de columpio, rebalsa de florecitas proletarias –nada de rosales ni de jazmines por acá— o cuelga de la rama de un árbol y, en vez de banderas patrióticas o bacanas, aquí se enarbolan ropas requetelavadas y viejas que agobian una cuerda que hace panza, y proclaman la pobreza de los que las visten y las ensucian. Latas achatadas, botellas vacías, esqueletos de catres herrumbrados y otros cachivaches, completan el decorado y refuerzan el cliché. Es fácil, para los que no viven allí y no sufren la pobreza ni la discriminación, atribuirles a estas condiciones una especie de paz rural, un estado de inocencia bucólica o pastoral donde todos, como Huckleberry Finn, con su pipa de marlo y su caña de pescar, viven contentos y descalzos en armónico concierto con la naturaleza. Parece que la pobreza rural es menos cruel que la pobreza urbana. La ciudad es despiadada o indiferente y, al fin y al cabo, nadie –o pocos— que viva en los guetos de Nueva York, Filadelfia o Chicago, piensa mucho o tiene tiempo u oportunidad para tomates, girasoles y columpios de llanta.

Bien; hace unos tres domingos que, durante una de mis caminatas, descubrí el barrio negro que aquí es pequeño (unas cuatro o cinco manzanas), inconspicuo y “lejos del mundanal rüido”. Yo pensé que me había encontrao con él de casualidad mientras caminaba bajo los robles y los olmos medio distraído y envidiando a las ardillas y a las palomas, pero después me di cuenta de que la casualidad no es sino otro de los nombres y las ropas con que se disfraza el destino; algo me llevó para allá, algo me condujo a dar la vuelta a la esquina, a continuar por la estación de nafta y, finalmente, a pasar por el “igual” de los rieles truncados al otro lado de la inecuación. Una vez allí, caminé paseando por las casitas que les digo, unas más viejas que las otras, otras más atiborradas de cachivaches que de plantas. Ahí se ven coches viejos y nuevos, como abandonados al lado de las casas, o estacionados sin cuidado en las calles sin veredas...

Una de esas calles se eleva en una lomita suave y, luego, desciende a una especie de cañadita y a unas casas con árboles grandes y huertitos pequeños y, después de correr unas tres o cuatro cuadras, desemboca humildemente en el centro del pueblo o “downtown”. Bajando la cuestita como media cuadra más o menos se ven con más detalle los tomates, los chacrales y los muladarcitos. Estaba yo al pie de la cuesta, depués de trastornar la loma observando esas cosas con curiosidad y con cierto reconocimiento o inconsciente sentimiento de ‘deja vu’, cuando de pronto y si esperármelo, del lao de mi nuca y oculto en los matorrales de una casa, ¡escuché cantar un gallo! ¡Un gallo man! ¡Vive Dios… Yo sé que para muchos de ustedes ese canto ha de ser rutinario, cotidiano, ordinario… Pero para mí que, hace años, lustros, décadas que no escucho un gallo “en vivo y en directo”, este canto fue una revelación y un anuncio comparable a la angélica trompeta del Juicio Final!... Es curioso cómo cierto sonido o sabor u olor o imagen nos arranca sensaciones que, por falta de uso u ocasión, estuvieron dormidas por años en el fondo del corazón. A mí el canto de este gallo madrugador e invisible me arrancó una mezcla de alegría y vergüenza, de curiosidad y pena, de familiaridad y temor… qué sé yo, algo así como lo que sentíamos al ver a la noviecita primera, al otro día, después del primer beso. Algo así. Inmediatamente empecé a rumbiar al gallo esperando que me orientara con su canto; me volví en mis pasos hasta que llegué a la esquina, la agarré por una calle que me parecía la del gallo y, después de media cuadra más o menos, pasé un cerco de madera chueca y apolillada y ¡oh… maravilla!... No, no estaba el gallo, no, pero en un campito despejado, bajo un árbol grande y cerca de unas canastas y lo que parecía un galponcito en miniatura, había cuatro hermosas gallinas verdaderas y honestas, picoteando y escarbando la tierra como sabían hacer las gallinas de mis pagos y como hacen –ahora lo sé— todas las gallinas del universo si se les da la oportunidad y la libertad correspondientes. Dos giras, una canela y una bataraza, caminando lentamente entre escarbes y sacudiendo la cabeza o torciendo el pescuezo para ver mejor las vainitas que buscan y comen las gallinas. Enseguida, de no sé dónde (yo estaba absorto con las gallinas) apareció el gallo, giro también, alto, elegante, bien plantao, con su metálico plumaje de oricobre chispeando en su pecho de obsidiana; un gallo taita y guapón. Me vio, aleteó un poco, estiró el cogote y me regaló un hermoso canto, clarito como cristal, transparente y así de reluciente y fino. Parece que el aleteo y el canto despertaron a un perro que había estao durmiendo bajo el árbol y que yo no había visto antes; era un choco pardo, lanudo y chicón, amarrao al árbol con una soga larga y flecosa. El perro se incorporó, se estiró un poco, me miró medio soñoliento por unos dos o tres segundos, y decidió ladrar sin ganas y sólo por cumplir con su obligación con el Estatuto y Protocolo Internacional del Perro... Lo lindo de todo esto es que, por esos mágicos instantes, ese domingo de mañanita un lotecito en un pequeño pueblo de los Estados Unidos de América, se convirtió en un pedazo de mi infancia y de mi pago. El árbol −que sería un roble, no sé− se me llenó de las flores moradas del jacarandá, las florecitas del enmarañado traspatio se volvieron campánulas, tacones, pananas y verbenas, y el perro, el gallo y las gallinas se volvieron esenciales, elementales, eternos, universales, exactamente como los que conocí y como los que ese mismísimo domingo, no tengo la menor duda, andaban escarbando la tierra del pago donde nací y cobijándose bajo los mismos árboles que cobijaron mi infancia… Me quedé ahí un rato, respirando quedito y parpadeando menudo porque se me estaban humedeciendo los ojos y traía la piel como la de las gallinas que me tenían encandilado a pesar de la luminosidad de la mañana…

Una de esas calles se eleva en una lomita suave y, luego, desciende a una especie de cañadita y a unas casas con árboles grandes y huertitos pequeños y, después de correr unas tres o cuatro cuadras, desemboca humildemente en el centro del pueblo o “downtown”. Bajando la cuestita como media cuadra más o menos se ven con más detalle los tomates, los chacrales y los muladarcitos. Estaba yo al pie de la cuesta, depués de trastornar la loma observando esas cosas con curiosidad y con cierto reconocimiento o inconsciente sentimiento de ‘deja vu’, cuando de pronto y si esperármelo, del lao de mi nuca y oculto en los matorrales de una casa, ¡escuché cantar un gallo! ¡Un gallo man! ¡Vive Dios… Yo sé que para muchos de ustedes ese canto ha de ser rutinario, cotidiano, ordinario… Pero para mí que, hace años, lustros, décadas que no escucho un gallo “en vivo y en directo”, este canto fue una revelación y un anuncio comparable a la angélica trompeta del Juicio Final!... Es curioso cómo cierto sonido o sabor u olor o imagen nos arranca sensaciones que, por falta de uso u ocasión, estuvieron dormidas por años en el fondo del corazón. A mí el canto de este gallo madrugador e invisible me arrancó una mezcla de alegría y vergüenza, de curiosidad y pena, de familiaridad y temor… qué sé yo, algo así como lo que sentíamos al ver a la noviecita primera, al otro día, después del primer beso. Algo así. Inmediatamente empecé a rumbiar al gallo esperando que me orientara con su canto; me volví en mis pasos hasta que llegué a la esquina, la agarré por una calle que me parecía la del gallo y, después de media cuadra más o menos, pasé un cerco de madera chueca y apolillada y ¡oh… maravilla!... No, no estaba el gallo, no, pero en un campito despejado, bajo un árbol grande y cerca de unas canastas y lo que parecía un galponcito en miniatura, había cuatro hermosas gallinas verdaderas y honestas, picoteando y escarbando la tierra como sabían hacer las gallinas de mis pagos y como hacen –ahora lo sé— todas las gallinas del universo si se les da la oportunidad y la libertad correspondientes. Dos giras, una canela y una bataraza, caminando lentamente entre escarbes y sacudiendo la cabeza o torciendo el pescuezo para ver mejor las vainitas que buscan y comen las gallinas. Enseguida, de no sé dónde (yo estaba absorto con las gallinas) apareció el gallo, giro también, alto, elegante, bien plantao, con su metálico plumaje de oricobre chispeando en su pecho de obsidiana; un gallo taita y guapón. Me vio, aleteó un poco, estiró el cogote y me regaló un hermoso canto, clarito como cristal, transparente y así de reluciente y fino. Parece que el aleteo y el canto despertaron a un perro que había estao durmiendo bajo el árbol y que yo no había visto antes; era un choco pardo, lanudo y chicón, amarrao al árbol con una soga larga y flecosa. El perro se incorporó, se estiró un poco, me miró medio soñoliento por unos dos o tres segundos, y decidió ladrar sin ganas y sólo por cumplir con su obligación con el Estatuto y Protocolo Internacional del Perro... Lo lindo de todo esto es que, por esos mágicos instantes, ese domingo de mañanita un lotecito en un pequeño pueblo de los Estados Unidos de América, se convirtió en un pedazo de mi infancia y de mi pago. El árbol −que sería un roble, no sé− se me llenó de las flores moradas del jacarandá, las florecitas del enmarañado traspatio se volvieron campánulas, tacones, pananas y verbenas, y el perro, el gallo y las gallinas se volvieron esenciales, elementales, eternos, universales, exactamente como los que conocí y como los que ese mismísimo domingo, no tengo la menor duda, andaban escarbando la tierra del pago donde nací y cobijándose bajo los mismos árboles que cobijaron mi infancia… Me quedé ahí un rato, respirando quedito y parpadeando menudo porque se me estaban humedeciendo los ojos y traía la piel como la de las gallinas que me tenían encandilado a pesar de la luminosidad de la mañana…Se me hizo cuesta arriba volver a la trabajada pulcritud de mi barrio, a mi departamento y a la seudo realidad de la televisión y los periódicos dominicales. Y, a pesar de que lo hago todas las mañanas desde hace años, esa mañanita de domingo en Arkansas no tuve el coraje ni las ganas de cebarme un mate. ¡Que lo parió!

* saltana. (De saltar). 1. f. NO Arg. Piedra, madera, etc., que se pone a trechos en la corriente de un río para pasar

(El Chafa, 25 de septiembre de 2004)

sábado, 15 de noviembre de 2008

Caninofilo (CHAFA)

.

Inmediatemente detrás y en los talones de ese ornamentado sacerdote o lo que fuera, se ve un perro kala mexicano, o sea un «xoloitzcuintli».

Inmediatemente detrás y en los talones de ese ornamentado sacerdote o lo que fuera, se ve un perro kala mexicano, o sea un «xoloitzcuintli».

A propósito, reitero un viejo mensaje mío y caninofilo:

La Berta, de y en mi familia, aunque real, era un personaje casi mitológico. De su bondad, de su apostura, de su nobleza e inteligencia, yo sabía sólo de oídas, por tradición, como se sabe de muchos héroes y heroínas y, como muchos héroes y heroínas, las anécdotas de sus hazañas se transmitían de generación a generación. Bertita –me aseguraban los abuelos y los tíos mayores— en una ocasión había salvado a Jeromo, un hijo del mayordomo Andrés y amigo y compinche de mis tíos, que hacía las veces de propio* de la familia, de las corrientes del Pilcomayo y de una muerte segura. Había un daguerrotipo de Jeromo, hirsuto, con las chascas pa' arriba como carpincho y quemado por el sol y casi encandilado por la cámara, que dicen que había sido hecho para celebrar ese incidente. Pero de Berta sólo quedaban palabras e historias y recuerdos. Una de las más meritorias, según el consenso familiar, era que la Berta había sido la madre de Tom. Tom era legendario también, pero a Tom yo lo había visto en una o dos fotos palidecidas y amarillas por la nostalgia del tiempo; en una de ellas él estaba sentado, con la cabeza y la mirada vuelta al lente de la cámara, mirándonos mirarlo y dando la mano a mi tío, el coronel, en uniforme de cadete entonces, antes de partir para el Chaco. Tom había sido el amigo infaltable en las correrías de los veranos de la hacienda, el compañero presente en las idas y las venidas de la escuela, a veces hasta llevando, decían, los libros y los útiles escolares de dos o más de mis tíos, y Tom era también el compadre imprescindible en las cacerías de urpilas y torcazas y conejos en el invierno seco y polvoriento de mis pagos. De ahí que, cuando don Arturo Leví, dueño de la Zenta, me regaló uno de sus cachorros, ya había en mi casa y mi familia una larga tradición de apego y admiración por la dinastía y la raza del "pastor alemán". Le puse el nombre de "Ursus", que era el de un gladiador cristiano de la película ¿Quo vadis? o El manto sagrado, no me acuerdo cuál. Años después "Robin" (estúpido darle un nombre de pájaro tan indefenso y pequeño a un perro pastor alemán, pero Robin era el del compañero de Bat Man, qué querés que te diga) vino a remplazar a "Ursus". Estos eran los pocos perros de raza en mis pagos. En esos tiempos la abundancia de perros callejeros y de los otros estaba formada en su gran mayoría por perros "chocos". Había otra raza, proletaria o por lo menos miembros del lumpen, que no sé por qué razón o convención, estos perros sólo eran cuidados y cobijados en las casa de la gente humilde: los perros "kalas" que aquí se llaman "hairless'" y son perrillos horribles, los pobres, que parecen una cruza entre un cetáceo y una rata, de piel gris, sin pelos, con la excepción de los que tienen en la punta de cola y las cejas que son tupidas. Y una última sub raza en la población canina de mis pagos era una raza media indefinida pero definitivamente no de chocos, que era la de un perro más bien pequeño y lanudo parecido al Batuque de las tiras de "Billiken". Ésa era la raza de uno de los perros de la profesora de música de mi hermana, que era más aficionada a los gatos. No había más allá y entonces. Sin embargo, como aquí y ahora, me imagino que ahora y allá hay una proliferación de perros de razas y casta, pero mi afecto y recuerdo siempre se va primero a "Robin" y a "Ursus" y los innumerables perros chocos que fueron mis compañeros ocasionales de horas a las orillas y en la aguas de mi río natal o días felices y lejanos en la hacienda de mi valle andaluz, bañado de luz y ebrio de colores. A un choco grande, medio overo y noble, "Correcampos", recuerdo especialmente con afecto. Era el perro de Andrés, el mayordomo de la hacienda y corregidor del cantón. Correcampos y yo una vez matamos una víbora enorme y venenosa a la orilla de una quebrada de arcilla y helechos fraganciosos; me temo que con el apuro y el miedo, en esos días o ese instante maté también un pedazo grande de mi inocencia feliz.

Y bézoz, ¿eh?

*propio, pia. (De proprio).

…

9. m. Persona que expresamente se envía de un punto a otro con carta o recado.

«La cuestión es conciliar las opciones entre un perro hipo alergénico (los hay de pedigree) y un perro de la perrera o refugio, que es lo que yo preferiría. Pero allá (en la perrera) la mayoría son mestizos o mezclados, como yo (mutts, like me)».

-- Barack Obama.

Inmediatemente detrás y en los talones de ese ornamentado sacerdote o lo que fuera, se ve un perro kala mexicano, o sea un «xoloitzcuintli».

Inmediatemente detrás y en los talones de ese ornamentado sacerdote o lo que fuera, se ve un perro kala mexicano, o sea un «xoloitzcuintli».A propósito, reitero un viejo mensaje mío y caninofilo:

La Berta, de y en mi familia, aunque real, era un personaje casi mitológico. De su bondad, de su apostura, de su nobleza e inteligencia, yo sabía sólo de oídas, por tradición, como se sabe de muchos héroes y heroínas y, como muchos héroes y heroínas, las anécdotas de sus hazañas se transmitían de generación a generación. Bertita –me aseguraban los abuelos y los tíos mayores— en una ocasión había salvado a Jeromo, un hijo del mayordomo Andrés y amigo y compinche de mis tíos, que hacía las veces de propio* de la familia, de las corrientes del Pilcomayo y de una muerte segura. Había un daguerrotipo de Jeromo, hirsuto, con las chascas pa' arriba como carpincho y quemado por el sol y casi encandilado por la cámara, que dicen que había sido hecho para celebrar ese incidente. Pero de Berta sólo quedaban palabras e historias y recuerdos. Una de las más meritorias, según el consenso familiar, era que la Berta había sido la madre de Tom. Tom era legendario también, pero a Tom yo lo había visto en una o dos fotos palidecidas y amarillas por la nostalgia del tiempo; en una de ellas él estaba sentado, con la cabeza y la mirada vuelta al lente de la cámara, mirándonos mirarlo y dando la mano a mi tío, el coronel, en uniforme de cadete entonces, antes de partir para el Chaco. Tom había sido el amigo infaltable en las correrías de los veranos de la hacienda, el compañero presente en las idas y las venidas de la escuela, a veces hasta llevando, decían, los libros y los útiles escolares de dos o más de mis tíos, y Tom era también el compadre imprescindible en las cacerías de urpilas y torcazas y conejos en el invierno seco y polvoriento de mis pagos. De ahí que, cuando don Arturo Leví, dueño de la Zenta, me regaló uno de sus cachorros, ya había en mi casa y mi familia una larga tradición de apego y admiración por la dinastía y la raza del "pastor alemán". Le puse el nombre de "Ursus", que era el de un gladiador cristiano de la película ¿Quo vadis? o El manto sagrado, no me acuerdo cuál. Años después "Robin" (estúpido darle un nombre de pájaro tan indefenso y pequeño a un perro pastor alemán, pero Robin era el del compañero de Bat Man, qué querés que te diga) vino a remplazar a "Ursus". Estos eran los pocos perros de raza en mis pagos. En esos tiempos la abundancia de perros callejeros y de los otros estaba formada en su gran mayoría por perros "chocos". Había otra raza, proletaria o por lo menos miembros del lumpen, que no sé por qué razón o convención, estos perros sólo eran cuidados y cobijados en las casa de la gente humilde: los perros "kalas" que aquí se llaman "hairless'" y son perrillos horribles, los pobres, que parecen una cruza entre un cetáceo y una rata, de piel gris, sin pelos, con la excepción de los que tienen en la punta de cola y las cejas que son tupidas. Y una última sub raza en la población canina de mis pagos era una raza media indefinida pero definitivamente no de chocos, que era la de un perro más bien pequeño y lanudo parecido al Batuque de las tiras de "Billiken". Ésa era la raza de uno de los perros de la profesora de música de mi hermana, que era más aficionada a los gatos. No había más allá y entonces. Sin embargo, como aquí y ahora, me imagino que ahora y allá hay una proliferación de perros de razas y casta, pero mi afecto y recuerdo siempre se va primero a "Robin" y a "Ursus" y los innumerables perros chocos que fueron mis compañeros ocasionales de horas a las orillas y en la aguas de mi río natal o días felices y lejanos en la hacienda de mi valle andaluz, bañado de luz y ebrio de colores. A un choco grande, medio overo y noble, "Correcampos", recuerdo especialmente con afecto. Era el perro de Andrés, el mayordomo de la hacienda y corregidor del cantón. Correcampos y yo una vez matamos una víbora enorme y venenosa a la orilla de una quebrada de arcilla y helechos fraganciosos; me temo que con el apuro y el miedo, en esos días o ese instante maté también un pedazo grande de mi inocencia feliz.

Y bézoz, ¿eh?

*propio, pia. (De proprio).

…

9. m. Persona que expresamente se envía de un punto a otro con carta o recado.

«La cuestión es conciliar las opciones entre un perro hipo alergénico (los hay de pedigree) y un perro de la perrera o refugio, que es lo que yo preferiría. Pero allá (en la perrera) la mayoría son mestizos o mezclados, como yo (mutts, like me)».

-- Barack Obama.

(Chafallo, 12 de noviembre de 2008)

.

.

jueves, 13 de noviembre de 2008