Zoco se llama en Toledo, o zocodover. En la ciudad de México le dicen el zócalo. Viene el árabe «suq», que quiere decir mercado. En Toledo, el zoco es un mercado, en México D.F. el zócalo es la plaza de armas. Los árabes, que tenían fuentes y patios bellos, como todo el que ha tenido la dicha de visitar la Alhambra lo sabe, no sé si tenían plazas. Tenían bazares y mercados y allí, además de comprar, vender y regatear, se iba a conversar.

En la villa de mi valle se iba al mercado a comprar recao, a comer saice, a tomar raspadillos y, por supuesto, a conversar. Las mochas de casa grande (¿quedarán algunas?) con la cara bien lavada y con los delantales limpios, conversaban en el mercado, de mañanita y agarradas del dedo meñique. Nosotros al mercado también lo llamábamos recova que viene del árabe «rakuba» (de donde también viene «recua»).

En la villa de mi valle se iba al mercado a comprar recao, a comer saice, a tomar raspadillos y, por supuesto, a conversar. Las mochas de casa grande (¿quedarán algunas?) con la cara bien lavada y con los delantales limpios, conversaban en el mercado, de mañanita y agarradas del dedo meñique. Nosotros al mercado también lo llamábamos recova que viene del árabe «rakuba» (de donde también viene «recua»).

La plaza, me imagino, es una invención universal como el pan y, como el pan, tiene diferentes sabores y funciones en diferentes partes el mundo. Los griegos, que siempre andaban callejeando, y a menudo conversando, se juntaban en el ágora que era la plaza pública. Los romanos tenían el foro y ellos fueron los que nos dieron el nombre de plaza («plattea»: calle ancha). Los españoles, que heredaron de los romanos y de los moros buenas y malas costumbres, nos trajeron la plaza como la conocemos hoy en muchas villas de nuestra América. Sería que primero la plaza fue un lugar para aposentar a la soldadesca y plantar la bandera y se llamaba la plaza de armas (aún se llama así en muchos lugares), pero después la plaza se hizo el centro y el alma de las villas y, alrededor de ella, se edificaron las catedrales, las audiencias y las casas solariegas.

Mi infancia y mi juventud están inextricablemente ligadas a mi plaza. Por muchos años la plaza Luis de Fuentes y Vargas fue la primera cosa que veía al despertar y la última antes de dormirme.

Era como mi patio, pues la casa solariega estaba en la esquina y siempre con sus puertas y sus balcones abiertos a la plaza. Pero yo no era la excepción; todos los tarijeños de entonces tenían un apego casi obsesivo a la plaza. No conozco plaza más querida, más usada, más acogedora, que la plaza de Tarija. Es que en la plaza, bajo sus palmeras y la ciega mirada de bronce de los angelitos culones de su fuente, ocurrían todas las cosas trascendentales de la vida. Uno, de chico, aprendía a dar sus primeros pasos allí. Después mayorcito, pasaba orondo y marcial en el primer desfile patrio, bien peinao y prisionero en la corbata nueva y el mandil almidonao. Más tarde, las dichas y las penas del primer amor manaban desde los ojos de una muchachita que, como la fuente, se encontraban en la plaza: allí era donde nerviosamente se musitaba la primera declaración de amor (¿todavía se «declaran» los jóvenes? ¡Ojalá que sí!). Y con suerte, después del consabido «lo voy a pensar hasta mañana», en un banco de la plaza, entre el olor de los azahares y la complicidad de las palomas, se ensayaban los primeros besos furtivos.

Era en la plaza donde dábamos el último adiós a la novia de vacaciones o donde la veíamos regresar con el olor de las lluvias y el color del verano en la piel. Allí planeábamos las serenatas y allí se desbocaba el carnaval en una algarabía de cuecas esquineras. Y también en un banco de la plaza (quizás el mismo de los primeros besos) o dando las innumerables vueltas vespertinas la ingrata, ¡amalaya!, nos decía: «es mejor que quedemos como amigos»...

Después del verano, la plaza se quedaba tranquila, callada y un poco solitaria. Era más nuestra entonces, y más íntima. Era grato, gratísimo, sentarse en uno de sus bancos a tejer nuestras ilusiones con el humo del cigarrillo compartido: era como dormir

entre sábanas limpias o el olor del pan tempranero. En las esquinas del otoño, doña Jacinta —reina entre sus canastas sapas— se instalaba a vender vasos de maní, naranjas y limas de oro y ajipas enormes y coludas, como las ratas que tenían la fortuna y el buen sentido de vivir en las palmeras de la plaza, robustas y saludables en una generosa dieta de dátiles.

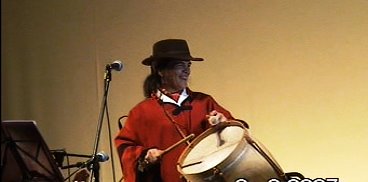

En la plaza se concertaban los negocios más recónditos y las intrigas más oscuras, y se comentaban las noticias más triviales y las más trascendentes. Los entierros más solemnes y las revoluciones más remotas pasaban por la plaza. Las procesiones de rigor, la Dolorosa y su Hijo, la noche del Jueves Santo sangrantes y contritos, o radiantes y renovados bajo los arcos perfumados que los chapacos traían de la vega, la mañana del Domingo de Pascua, pasaban por la plaza. El santo patrono San Roque, flotando en un río multicolor de chunchos, bajaba desde su iglesia hasta la plaza cuando la primavera de setiembre explotaba entre los jacarandás, las camaretas y los hermosos ronquidos de las cañas chapacas. Las retretas de los jueves y domingos, y las colegialas con sus cuadernos abrazados sobre el pecho (así solían andar las colegialas), como protegiendo la promesa de su virtud, pasaban por la plaza... Y en los bancos del oriente de la plaza, los patricios tarijeños se sentaban a despedir al sol que, apacible y tibio como sus vidas, se perdía en el horizonte tras la cuesta de Sama.

En la plaza se concertaban los negocios más recónditos y las intrigas más oscuras, y se comentaban las noticias más triviales y las más trascendentes. Los entierros más solemnes y las revoluciones más remotas pasaban por la plaza. Las procesiones de rigor, la Dolorosa y su Hijo, la noche del Jueves Santo sangrantes y contritos, o radiantes y renovados bajo los arcos perfumados que los chapacos traían de la vega, la mañana del Domingo de Pascua, pasaban por la plaza. El santo patrono San Roque, flotando en un río multicolor de chunchos, bajaba desde su iglesia hasta la plaza cuando la primavera de setiembre explotaba entre los jacarandás, las camaretas y los hermosos ronquidos de las cañas chapacas. Las retretas de los jueves y domingos, y las colegialas con sus cuadernos abrazados sobre el pecho (así solían andar las colegialas), como protegiendo la promesa de su virtud, pasaban por la plaza... Y en los bancos del oriente de la plaza, los patricios tarijeños se sentaban a despedir al sol que, apacible y tibio como sus vidas, se perdía en el horizonte tras la cuesta de Sama.

Yo he visto muchas plazas en mi vida de gitano: grandes y famosas; pequeñas y triviales. Plazas polvorientas con un solo árbol desterrado y plazas llenas de robles y ensordecedores trinos. Plazas con niños y payasos, con globos y perros, con campanas y palomas. Las he buscado y visitado minuciosamente en todas partes. Ya no más. Es inútil, porque me di cuenta que andaba buscando algo que no podía encontrar. Les andaba buscando el alma.

Bézoz a tódoz.

(El Chafa, año 2000, aprox.)

Casi todas las fotos proporcionadas por Sergio Javier Ruiz Ballivián

Quisiera estar metiu hasta el gaznate y el alma en el agua elemental de mi río, sangre y semen de mi valle, cuando hinchau y macho, pasa por el pueblo trayendo y llevando las lluvias de diciembre, las raicillas de La Vitoria, las amancayas de Erquis, las quirusillas de Sella, las tonadas de año nuevo, las lágrimas de mil sauces llorones y el bendito y fecundo barro de mi tierra.

Quisiera estar metiu hasta el gaznate y el alma en el agua elemental de mi río, sangre y semen de mi valle, cuando hinchau y macho, pasa por el pueblo trayendo y llevando las lluvias de diciembre, las raicillas de La Vitoria, las amancayas de Erquis, las quirusillas de Sella, las tonadas de año nuevo, las lágrimas de mil sauces llorones y el bendito y fecundo barro de mi tierra.

.jpg)

+recorte.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

En la villa de mi valle se iba al mercado a comprar

En la villa de mi valle se iba al mercado a comprar

+.jpg)